Interview

- >

- interview

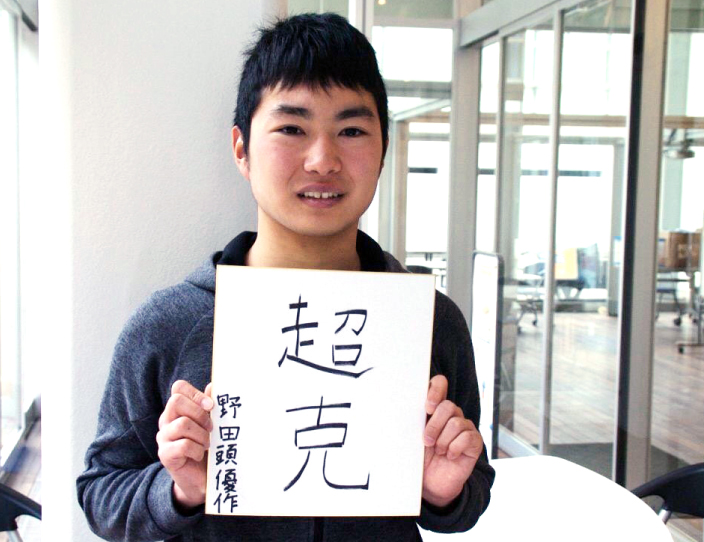

- 野田頭 優作

文明開化の光

Entry.19

野田頭 優作

Yusaku Nodagashira

野田頭優作の話をしよう。

生まれ育った青森の野辺地町(のへじまち)は、陸奥湾の湾頭に位置する。ヤマセを全身に浴びながら過ごしてきた。寒冷なこの場所は県内でも有数の豪雪地帯と知られている。あたり一面の雪。線路を埋め尽くす雪。屋根から落ちてくる雪。晴れた日は、白い雪に太陽が反射して眩しく見える。

雪国の子供はクロスカントリースキーなどのウィンタースポーツに触れながら、真っ白な雪の中で成長する。雪中野菜が寒さに耐えながら甘みを蓄えるように、日の目を浴びる時を待っていた。

小中学校ではスイミング、高校では陸上部、雪が降ればクロカンスキー。

青春は、冬の中にあった。部活に対しては雪を溶かすような熱量はなく、スポーツを楽しむことで十分であった。そうやって少しずつ、自分の中に何かを蓄えていった。その時は何も知らず、雪に足を取られて過ごしていた。

横浜、煌びやかな港町へ

関東の大学への進学が決まる。横浜国立大学。「横浜」の響きは特別で、陸奥から未知の都会への旅立ちは心を踊らせた。青森よりもずっと賑やかで、華やかで、雪のない街。一体何があるのだろう。誰と出会えるのだろう。新しい生活が楽しみで入学前にやることを決めていた。

雪国から飛び出した野田頭は、トライアスロンへの挑戦を決意する。「やるからには結果を出したい」とずっと雪に冷やされていた熱量が露わになった。これまでの経験を活かしながら、何も知らない世界へ踏み出していくことに迷いはなかった。

横浜、のはずが山の上

実際に訪れてみると、そこは山の上にあった。トライアスロン部の看板がフェンスにくくりつけられている。木材は敷地内から無限に切り出せるような場所だった。

横浜国立大学は、港になんかなかった。

最寄の和田町駅から階段を登って登って、登ったその先にある。到着する頃には息が上がってしまう。夏は汗が止まらず、冬でも汗をかく。

華やかな名前に気を取られ現実には予想外の困難に足を取られることもある。キャンパスライフに毎日の山登りが組み込まれるなんて誰が想像するだろう。合格が決まる前には一度も訪れたことはなく、ただただ夢ばかり膨らませていた。

トライアスロンも同じだった。

初めてのレース。寒い寒いと聞かされていた関東学生選手権のスイムコース。青森の雪の厳しさとはまったく異なる。肺から冷たくなっていく感覚。防寒着はウェットスーツだけ。足はつかない。周りの人とはぶつかる。真っ直ぐに泳げない。体験すると想像を超えて襲いかかってくるものがあった。

まぐれで好成績を出せるはずもなく30分でスイムを終えた。全国大会までは遠く、ただガムシャラにバイクを漕いだ。振り絞るように走り抜いた。完走はできた。最低限の目標も達成した。138位でのフィニッシュ。初レースとして、自分なりの目標は達成できたが、全国との距離を知った。来年までにどれほどの距離を詰められるだろうか。目測をしているその目は、どこか遠くを見つめていた。

横国大の部内でもボーダーを突破したのは1人だけ。ここから遠くを見ようとしても、山の中にあるのは木々ばかり。なかなか、視界は晴れなかった。

横浜、ガス灯の街

それから、1年が経った。あれから歩幅はずっと広くなった。部内の練習だけではなくて、外の様子も伺った。山の中にいるだけじゃ何も進まない。世界の広さを知るだけで、それだけで歩幅が広がっていく気がした。すると、関東学生選手権では苦手なスイムの時点で全国圏内にいた。フィニッシュは21位。チームからは4人の選手が出場権を獲得した。その全国大会では、およそ20年ぶりに団体順位をつけることができた。OB会に集まった先輩方もどこか嬉しそうな顔をしていた。

野田頭は息を切らしながら、はあはあと己を苦しめながらまた階段を登っていた。やりたいと思ったことがその先にあって登り切ろうとしていた。

時折、足を休ませながら一段ずつ。

時折、仲間の様子を見ながら一段ずつ。

時折、白雪の厳しさを思い出して一段ずつ。

ふと、振り返る。

すると、ずっとずっと向こうにも世界が広がっていた。横国大へと向かう登り道から、目を細めると横浜の灯りが見える。ぼんやりと遠くにキラキラと輝いているのはなんだろう。明治時代、日本で最初のガス灯が人々を魅了したように、その光が眩しくて、妖しくて、近づいてみたくなった。

横浜国立大学、野田頭優作の走る道

登り切って終わりじゃない。まだ行くべきところは存在する。

登り切って終わりじゃない。まだ行くべきところは存在する。

新体制のチームでは主将を任された。チームの目標は関東学生選手権団体3位入賞、全国学生選手権団体6位入賞。部員数が少なくても戦えると信じたい。個人の力でも日本選手権に出場してみたい。まだ少し遠いけれど、たしかにその世界は見えている。青森からは雪に遮られて視界に入ることもなかった眩しい景色。雪に反射する眩しさをしとは異なる光。目に入れても痛くない。

見えるなら、届くかな。

見えるなら、進まなきゃ。

見えるなら、走らなきゃ。

光線は真っ直ぐに、屈折することなく伸びている。その道筋を、辿る。

野田頭優作はその光を全身に浴びながら走っている。

ぼうっと燻っていたその山に、新しい光をもたらすことはできるだろうか。